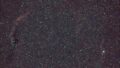

はくちょう座 NGC7000散光星雲です。

北米大陸に形が良く似ていることから、北アメリカ星雲という愛称があります。その右側にはペリカン星雲も写っています。ペリカンはあまり似ていると思ったことはないですが。

北アメリカ星雲は天の川の中にあります。微光星がたくさんあり、散光星雲もたくさんあるため見ごたえがあります。それらの星雲星団の中でも、大きさや形の面白さから被写体として人気があります。眼視用のガイドブックにはあまり掲載されていないので、散光星雲自体は肉眼では見づらいのかもしれません。双眼鏡ではなんとなく光の塊があるように見えます。

せっかく自動ガイドできるようになったので、一眼レフ用のリモートタイマーを使って一コマの露出時間を延ばしてみました。一コマ3分まで露出時間を延ばしています。

露出時間を伸ばしたこともあり、淡い部分もよく写り、センサーサイズを大きくしたため細かいところもよく写り、サイズの小さなセンサーよりも一段上の写りです。

でも、使い勝手はやや劣ります。やはり、sharp capが使えないので、ピント合わせや位置合わせの便利さは劣ります。一眼レフだとプレートソルビングが面倒すぎてやる気が起きないですね。EOS系だと、sharp capが対応しているようです。

素子サイズの大きなアストロカメラが一番ですが、ちょっと値段が高いですね。

また、画面左に素子の上のごみと思われるシミがあり、フラット補正も完全ではないようです。

もう少し丁寧に撮影しないとさらにきれいな写真は撮れそうにないですね。

因みに、散光星雲の写真でよく見るハイコントラストで派手な画像処理にしていないのは、画質があれてしまうからです。赤外線透過改造していないカメラの限界かもしれません。

鏡筒及び光学系:タカハシ SKY-90(RD, 407mm, F4.5)

光害カットフィルター:LPS-P2

架台: ビクセン GP2 (PHD2自動ガイド)

カメラ:Pentax K-30, 180sec×8枚(1440sec, 24min)をコンポジット, ISO400, DNG(RAW)

YIMG(ダーク減算, フラット補正, レベル補正, ガンマ補正)

ガイドスコープ:トミーテック,ミニボーグ50(GSO アイピースレデューサー,172mm, F3.44, 露出3sec, SVBONY UHC), Plyaer One, Ceres-C

機材の写真はこちらです。

コメント