手軽に持ち出せる小型システム

ミニボーグ50とトラバースの組み合わせは、小型で軽量なため、気軽に持ち出して撮影するのに最適です。特に、短時間の観察や撮影には便利なシステムです。1月から4月にかけて金星の形の変化を追ってみたいのと土星の細い環の変化を追ってみたかったのですが、赤道義と大きめの鏡筒を持ち出すのが面倒で、この手軽なシステムを取り出してみました。

惑星撮影

惑星の撮影には2倍バーローレンズを使用しましたが、もう少し倍率を上げても良かったかもしれません。屈折望遠鏡の特性を考えると、合成F25程度が適正のようです。

金星:形がはっきりとわかる。

土星:細い環が確認できる。

木星:縞模様も見えている。

星雲・星団の撮影

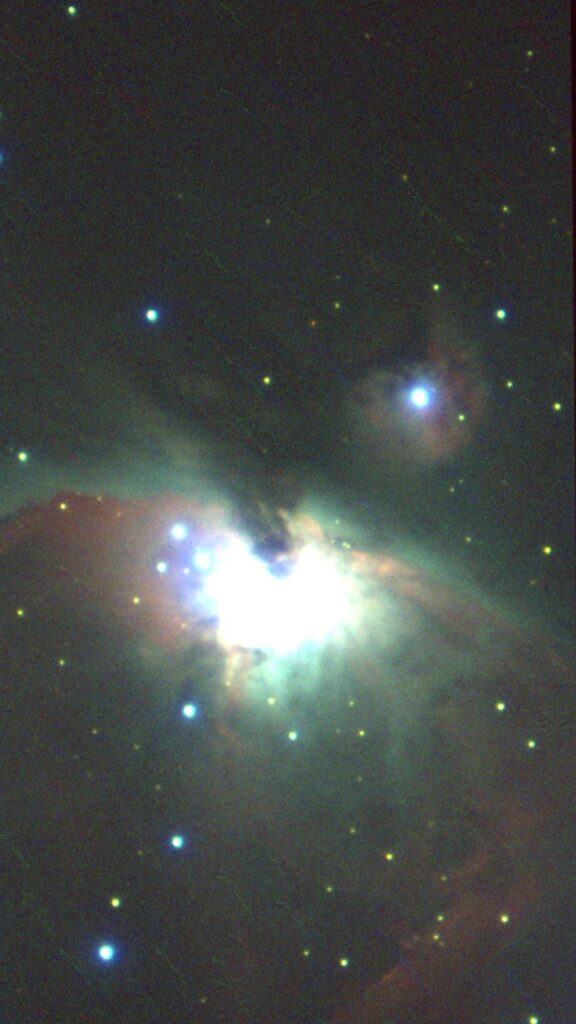

M42(オリオン大星雲)を2倍バーローレンズで拡大して撮影しました。惑星撮影と同じ手法ですが、M42は明るいため、F10でもしっかりと写りました。惑星のついでで撮影しましたが思いのほか写りました。

そのほかの天体撮影では、GSOの0.5倍レデューサを使用し、さらにLPS-P2フィルターを装着しました。せっかくですから。

M42:明るい天体なので淡い部分までよく写っている。

M45(プレアデス星団):青い反射光星雲が写り始めている。

M1(かに星雲):形状がよくわかる。

馬頭星雲付近:特徴的な形が確認できる。

撮影時の課題

今回の撮影では、惑星の撮影後に星雲を撮り始めたため、ダーク減算を行わなかった結果、固定ノイズが多く発生してしまいました。次回は、撮影後にしっかりとダークフレームを取得してノイズを軽減したいと考えています。あまりうまい撮影ではないですが、ダーク減算を行わない場合の悪い例です。

また、トラバースは経緯台のため、視野の回転が発生するのは避けられません。しかし、自動導入が可能な小型システムであることを考えると、手軽に多くの天体を電子観望できるメリットは大きいです。

今後の課題と目標

次回の撮影では、以下の点を改善・挑戦する予定です。

①より倍率の高いバーローレンズを試す。

②ダーク減算をしっかり行う。

③惑星の変化を継続して記録する。

④冬の星雲を自動導入機能を活用して効率よく撮影する。

ミニボーグ50とトラバースの組み合わせは、小型ながらも多くの天体を観測・撮影できる優れたシステムです。今後も試行錯誤しながら、さらに美しい天体写真を撮影していきたいと思います。

撮影データ:星雲星団

鏡筒及び光学系:トミーテック ミニボーグ50(GSO アイピースレデューサー 31.7mm, 172mm, F3.4)

光害カットフィルター:LPS-P2, UV/IR Cut

架台: アクター トラバース

カメラ:SVBony SV305-SJ、ライブスタック8秒露出を3分間。

画像取込:SharpCap(キャプチャ、ライブスタック)

画像処理:YIMG(レベル補正、ガンマ補正), トリミング

撮影データ:惑星

鏡筒及び光学系:トミーテック ミニボーグ50(ビクセン 2倍バローレンズ, 500mm, F10)

光害カットフィルター:UV/IR Cut

架台: アクター トラバース

カメラ:SVBony SV305-SJ、AVI動画を1分間取得

画像取込:SharpCap(キャプチャ)

画像処理:AS3!(スタッキング)、レジスタックス(ウェーブレット処理など)、YIMG(トリミング)

使用した機材はこちらです。

コメント