小さなセンサーのc-mosアストロカメラで広い写野を得ようとすると、天体望遠鏡よりも短い焦点距離のレンズを選ばなければなりません。でも、天体望遠鏡の場合焦点距離が長いので、もう少し別のレンズを探さなければなりません。

私は昔からペンタックスKマウントを使っていて、最初はKマウントレンズをうまく使えればと思ったのですが、なかなか良い方法が見つかりません。そこで、一応Kマウントと互換性のあるM42マウントのレンズを使うことを考えました(一応と書いたのは、マウントアダプターKで接続はできますが、絞りの連動は一切ないということです。)。

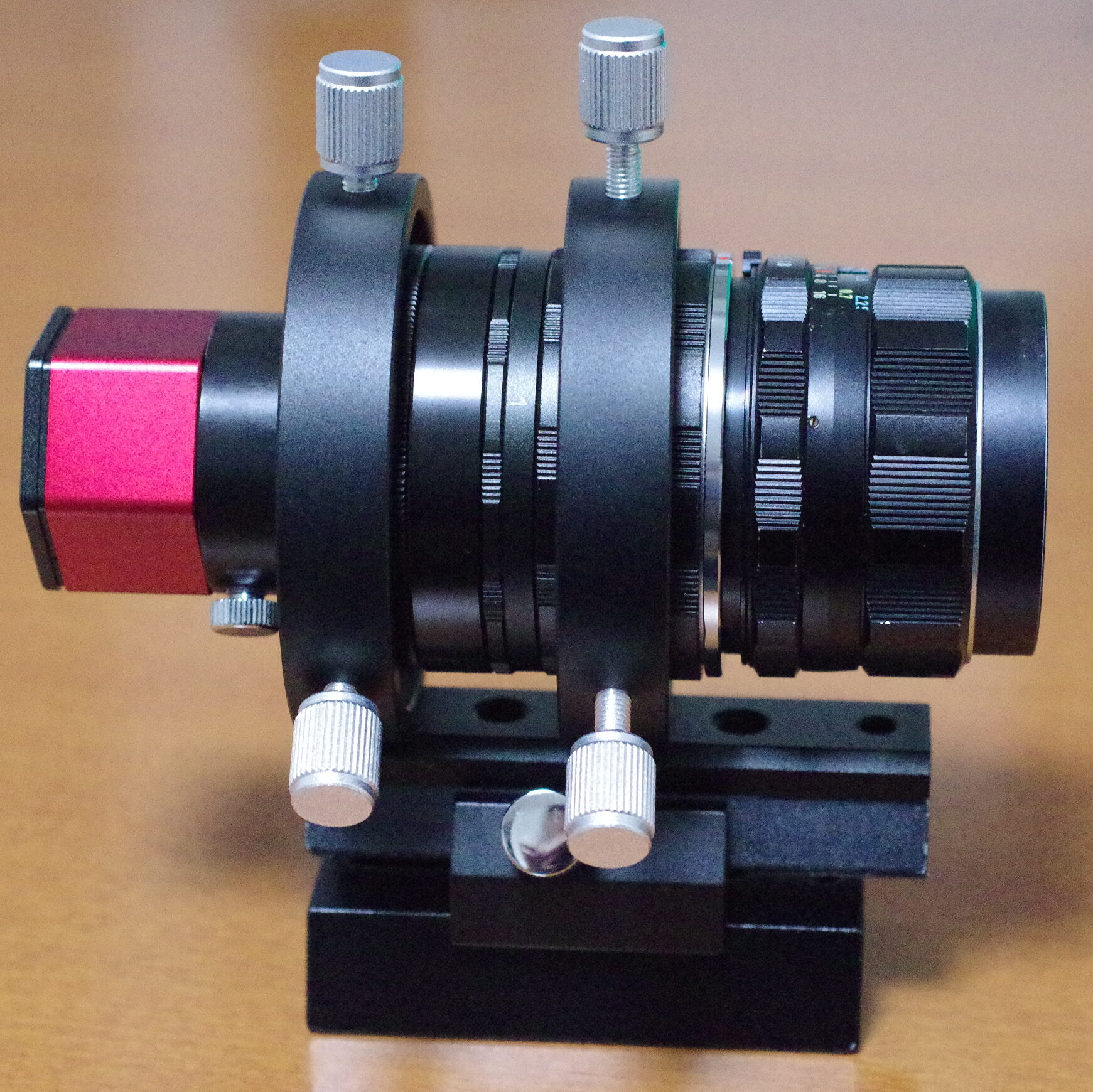

以下の写真のように接続しています。

左からカメラ(Ceres-c)、31.7mmのアイピースが付くボーグパーツ(拡大撮影用のパーツのSD-1Xのアイピース取り付け側と、M57のメスメス)、中華製ニコンFマウント用接写リング、ニコンFーM42アダプタ、スーパータクマー55mm F1.8と接続しています。

カメラのCeres-cはノーズピースが長く、鏡筒の奥まで入るためフランジバックを短くしやすくなっています。中華製ニコンFマウントはたまたまボーグのM57ネジと互換性がありますのでボーグパーツと接続できます。確か、アマゾンで1000円ぐらい。そして、ニコンFーM42アダプターでなんとか接続できました。

また、ファインダ用アリガタに対応したガイドスコープ脚に乗せることで電子ファインダー的に使えるようにしています。さらにファインダ用アリガタとビクセン標準サイズのアリガタと接続可能にして架台に搭載しやすくしました。

正面から見るとこんな感じです。これで、星の数ほどあるM42レンズが使えるようになりました。先端にはM49のフィルター枠がついていますので、フードを付けたりフィルターワークも自在にできます。スーパータクマー55mm F1.8を取り付けています。ペンタックスがスクリューマウント時代の標準レンズです。カメラレンズの良いところはヘリコイドがついているところで、接続するだけでアストログラフとして成立します。ただ、このスーパータクマー55mm F1.8は、色収差がひどく輝星がボテボテになってしまうのが難点です。作例はこちらとこちら。もう少し絞り込めば多少良くなるでしょう。これはこれで面白いんですけどね。天文用だと一般撮影の適正は不要なのでほかに良い方法がないか考えています。

コメント